1公淵池(きんぶちいけ)

工事は文久2年(1863)の9月に着工、完成は文久3年の9月で、四ヶ池で四番目の池として誕生しました。その後昭和5年~8年までの4年余りをかけて、大規模な改...

2石碑(せきひ)

石碑は三本建てられていますが、一番大きいのが西植田町の村尾文一氏による「公淵池修築碑」です。漢文で書かれた名文で解説されています。

3公淵神社(きんぶちじんじゃ)

隣に鎮座する神社は公淵神社と呼ばれて、水の守護神であり雨水、香川用水など総ての水を司る神社として崇められています。

4薄墨桜と継体天皇の歌碑(うすずみざくらとけいたいてんのうかひ)

この桜は岐阜県本巣市淡墨講演にあるエドヒガンザクラです。国の特別天然記念物になっています。

ここ公淵公園には、昭和58年(1983)に...

5杣尾について(そまおについて)

奈良時代唐の高僧鑑真和上が屋嶋寺を再建した際に、近在にある用材を杣(そま)せた(組み立てや加工)ところから杣尾という地名になったようです。

6杣尾の三昧(そまおのさんまい)

三昧とは、火葬場のある墓地のことでここで葬儀が行われていました。その他に六地蔵さんや地蔵堂が造られました。

近くにあった大きな金毘羅灯...

7超勝寺(ちょうじょうじ)

光明山超勝寺と号し古くは高柿にありましたが明治の初めに当地に移り、大正9年(1920)に杣尾の棟梁、久保佐五郎氏により改築されて現在に至っていま...

8天神山(てんじんやま)

山頂に二つの神社があります。中心は天満宮神社で学問の神様である菅原道真を祀っています。

一方は金毘羅神社で農作物の豊作を願うものです。<...

9名願寺(みょうがんじ)

昭和22年(1947)に光耀山名願寺として設立されました。有志の発願と浄財により、昭和31年(1956)に本堂が現在地に建てられました。

10岩破神社・小原神社(いわわれじんじゃおはらじんじゃ)

祭神が金比羅宮と同じであるところから、岩破の金比羅さんと呼ばれています。創建は江戸時代の天明2年(1782)に建立されました。

岩破氏...

11嫁姑の岩(よめしゅうとめのいわ)

岩破の昔ばなしにある、仲の悪かった嫁と姑の岩だと伝えられ、元は別々の所にありましたが、何時か仲直りの証としてこの地に置かれるようになりました。

12高柿神社(たかがきじんじゃ)

永禄3年(1560)頃に創建された古い神社です。京都の賀茂神社の系統になります。奈良時代に高柿寺があったという話が残っています。

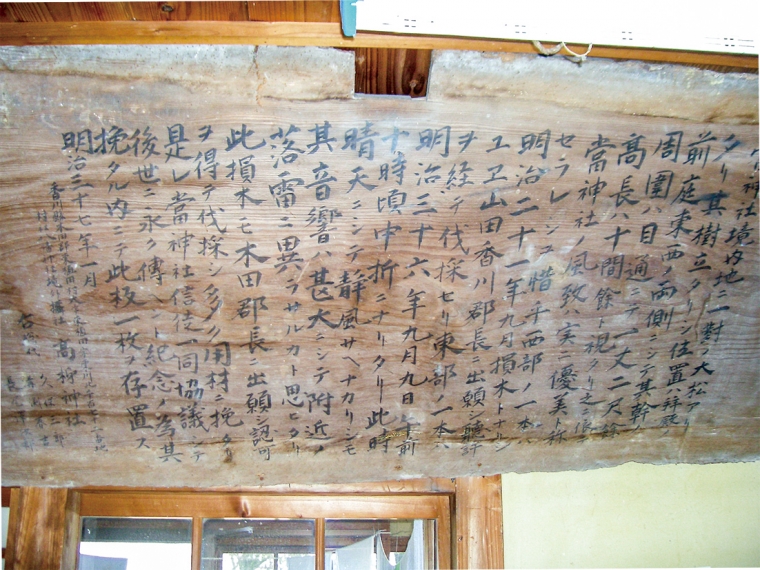

13神木の扁額(しんぼくのへんがく)

明治36年(1903)に神社にあった松の大木が倒れました。信徒が協議して後世に伝えるため扁額として残したと記されています。

14燈籠の火種石(とうろうのひだねいし)

神社の灯篭に火を点けるため、火種を起こした石が残っています。

擦った跡が残っている珍しいもので、当時の生活の様子が分かります。

15下司廃寺(げしはいじ)

下司とは古い時代の役所のことで、昭和38年(1963)に白鳳時代(1300年前)の寺院跡が発見され、当時の軒丸瓦が出土しました。この近くに吉光神...

16清光神社(きよみつじんじゃ)

鎌倉時代、平氏の残党を討った、吉光、清光の兄弟が祀られています。そのうち、ここが清光神社です。ご神体が釈迦如来と薬師如来の仏様が二体あり、神仏習...

17ムクの木(むくのき)

高松市の名木に指定されています。高さ30m、幹回り2.5m、樹齢約350年と言われる古木です。

18大泉神社(おおいずみじんじゃ)

昔から、この地に清らかな湧水が出て尽きることがありませんでした。薬効もあり、この付近の飲料水の源泉としても使われていたそうです。

19軍人墓地(ぐんじんぼち)

昭和12年(1937)に戦争が拡大され、犠牲者も多くなりました。そこで軍人墓地の建設が叫ばれ、ここ竹元地区の小高い岡山の地に場所を決めて、永くそ...

20竹元遺跡(たけもといせき)

昭和62年(1987)の夏、弥生式土器の破片が見つかりました。その後、平成5年(1993)弥生式前期の竪穴住居跡や土坑、溝など多くの遺物が出土し...

21茶畑(ちゃばたけ)

東植田にお茶が栽培されたのは、文久年間(1862)に大庄屋だった

久保又三郎が岡の峰に山林を開墾して茶を植栽したことに始まります。

22東植田八幡神社(ひがしうえたはちまんじんじゃ)

天正元年(1573)戸田城の城主植田美濃守が、西植田の藤尾八幡宮の御分霊を東植田へ遷し、氏神として崇拝したことに始まります。

23東植田神社古墳(ひがしうえたじんじゃこふん)

神社の東方、坂道を上ったところに御旅所がありますが、その手前に大きな横穴式古墳があります。7世紀頃に造られたもので地元の権力者のものと思われます...

24忠魂碑(ちゅうこんひ)

昭和28年に建てられたもので、日清戦争、日露戦争、太平洋戦争までの、東植田出身の戦病死者129名の英霊が祀られています。

25しだれ桜(しだれざくら)

二子山に通じるお茶畑のなかに見事なしだれ桜があります。大変美しい景観で、このあたりから見える茶畑が、茶の栽培が始まった頃のものです。

26城池(じょういけ)

四ヶ池の中で神内池の次にできました。正保2年(1645)高松藩主松平頼重は406ヶのため池を築かせ、その一つとして城池が造られました。

27長尾断層(ながおだんそう)

長尾断層とは、讃岐山脈の北側に分布する活断層帯です。さぬき市から高松市南部を経て香南町に至る約24㎞の長さがあります。ここはそれが露出している所...

28出具岳(でこだけ)

昔、阿波の[人形使い]がこの岳に落ちて死んだそうです。この地では人形のことを「でこさん」と呼んでいたようで、その徳を偲んで名付けられました。

29二子山(ふたごやま)

高さは180mですが、頂上に展望台があり東植田全体を見渡すことができます。現在はウォーキングコースが整備され登山者で賑わっています。

30善光寺山(ぜんこうじやま)

高さは190mあります。善光寺山の由来は、頂上に大庄屋久保又三郎が建てたと記された大きな石仏があり、地元地域で呼ばれている通称名です。

31二十四輩(にじゅうよはい)

親鸞聖人の有力な二十四人の弟子が創建した、寺院の名前を刻んだ石仏を言います。明治時代になり全国的に二十四輩信仰が盛んとなり造られました。

32菩提樹(ぼだいじゅ)

戦国時代(1500年頃)に当地を支配していた、植田美濃守を城主としていました。現存する城跡は、上下二段になっていて上は本丸跡と書かれた石碑が残っ...

33戸田城(とだじょう)

34城山(じょうやま)

城三山の中では一番高く243mあります。登りは急勾配の厳しい山です。城主植田美濃守は本陣をここへ遷しました。頂上には金比羅神社が祀られています。...

35金毘羅灯篭(こんぴらどうろう)

江戸時代(1700年頃)になると、金比羅参拝が盛んとなり参拝者の道しるべとして灯篭や標石が造られました。

東植田にも杣尾・下司・城・高...

36専福寺(せんぷくじ)

この寺は、戦国時代永禄元年(1557)に始まります。その後天正年間に植田郷の当所に本堂を建立して、岩滝山専福寺となりました。

37鍵面池(かぎめんいけ)

江戸時代の承応3年(1654)に造られた古いため池です。入りこんだ小さな谷があり、鍵のような形をしているので名付けられました。

38熊野神社(くまのじんじゃ)

歴史は大変古く、今から約600年前に紀州熊野からご神体が遷され、建てられたとのことです。毎年10月初旬の土、日曜日には秋祭が行われます。境内には戦国...

39辻ガタオ地蔵(つじがたおじぞう)

菅沢町と東植田町の町境にあり、今から約150年以上前に建てられました。ここには、馬頭観音(ばとうかんのん)や知覚童子(ちかくどうじ)など4体が祀られ...

40ヤカラ地蔵(やからじぞう)

菅沢町と三木町小蓑(こみの)の町境にあり、今から約150年以上前に建てられました。以前は、現在の場所から200メートル登った旧道沿いにあり、お盆には踊...

41八丁山(はっちょうやま)

八丁山は菅沢地区の南に位置し、標高533メートルでかつては高松市の最高峰でした。山頂には白峰神社が祀られ、8月には地区の人々が、山道の掃除とお祀りを...

42孝女初の墓(こうじょはつのはか)

江戸時代に初という親孝行な女性がいましたが、不運が続き自らの命を絶ったそうです。後に人々が「孝女」(親孝行な娘)として称え、初のために立派なお墓...

43薬師堂(やくしどう)

菅沢分校の南の山は、古くから「お薬師さん」と呼ばれ親しまれてきました。そこに薬師堂があり、また山を一周するように、88体のお地蔵様が祀られています...

44立江地蔵(たちえじぞう)

写し霊場 四国八十八カ所巡りの途中、十九番礼所立江寺のお地蔵様は、目をはじめ様々な病気を治してくれることで有名でした。

そこで特別に御堂...

45竜王山(りゅうおうざん)

竜王山は菅沢地区の北に位置し、山頂には水の神様である竜王神社が祀られ、9月には地区の人々が参道の掃除とお祭りをしています。昔、日照りが続いた時には、...